💡 #DRANBLEIBEN (Special)

#146: Zwischen Ehrfurcht und Aufbruch – Reflexion zum PolyOpportunity Festival

Du liest #DRANBLEIBEN - Einordnungen zu Tech und Gesellschaft, von André Cramer. Ich bin Berater, Speaker und Podcast-Host von DRANBLEIBEN - Gespräche über unsere Zukunftsoptionen und Code & Konsequenz. Find me on LinkedIn!

In dieser Sonderausgabe nehme ich dich mit an einen besonderen Ort. Und in ein besonderes Gefühl. Letzte Woche war ich beim PolyOpportunity Festival des House of Beautiful Business in Tanger, Marokko. Ein Gathering, das sich nicht nur programmatisch, sondern atmosphärisch radikal vom klassischen Business-Event unterscheidet.

Dort ging es nicht um Keynotes, Panels oder Pitchdecks – sondern um Menschlichkeit und Zwischenräume. Um das, was entsteht, wenn Menschen sich nicht über ihre Positionen, sondern über ihre Haltung begegnen.

Was mich dorthin geführt hat – und was ich von dort mitgenommen habe – teile ich in dieser Ausgabe. Eine Auswahl der Sessions, Impulse und Begegnungen, die mich bewegt haben. Und vielleicht auch dich berühren können.

Was mich überhaupt dorthin getragen hat

Ich hatte das House of Beautiful Business bereits 2017 entdeckt, im Gründungsjahr. Ich erinnere mich gut: Ich hatte damals Tim Leberechts Buch The Business Romantic gelesen. Darin plädiert er dafür, mehr Romantik, Sinnlichkeit und Menschlichkeit ins Wirtschaftsleben zu bringen und Arbeit nicht nur als Mittel zur Effizienzsteigerung, sondern als Quelle von Leidenschaft, Verbundenheit und Inspiration zu begreifen. Meine Reaktion: Wow! Das macht ja total Sinn. Das war für mich eine weiteres Puzzelstück in meinem Reifeprozess „André & Arbeit”. Und es war mein Plan, der immer wieder in meinem Kopf aufgetaucht ist, unbedingt mal näher beim House of Beautiful Business anzudocken. (Leider erst) Acht Jahre später stand ich also in Tanger. Und spürte: Hier schließt sich ein Kreis.

Tanger war für die Tagline des Festivals „Between the Two of Us“ ein wahrhaft passender Ort. Es ging um das Dazwischen. Um Übergänge, um Räume, in denen neue Verbindungen entstehen können. Wirtschaftlich, politisch, kulturell, menschlich. Tanger ist dazu passend eine Stadt, die wie nur wenige andere zwischen den Welten liegt: zwischen Afrika und Europa, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Land und Meer. Und ganz konkret: zwischen Geschichte und Möglichkeit.

Und auch der übergreifende Titel des Festivals bringt das auf den Punkt: PolyOpportunity – nicht Polycrisis. Das ist selbstverständlich mehr als Semantik, sondern ein bewusstes Statement. Nicht, weil wir die Krisen ignorieren sollen. Sondern weil wir uns weigern müssen, in ihnen zu erstarren. Dafür kamen über 300 Teilnehmer*innen aus aller Welt für drei Tage zusammen. Über 40 Programmpunkte standen auf dem Plan. Keynotes, Performances, Rituale, Workshops, Stadtspaziergänge, Rooftop-Hangouts. Es gab keine Business-Bühne mit einem „Wir müssen jetzt aber auch mal über Menschlichkeit sprechen“-Slot. Vielmehr war das ganze Festival eine Einladung, Menschlichkeit nicht als Zusatz, sondern als Fundament zu verstehen. Diese Konsequenz hat bei mir einen Nerv getroffen. Ich bin immer noch überwältigt davon, wie ernst dieses Anliegen dort genommen wurde. Nicht als Schlagwort oder Trend, sondern als Haltung.

Auch wenn der Begriff „menschenzentriert” in meinem beruflichen Umfeld in den letzten Jahren oft als Anspruch formuliert wurde, stieß er in der Praxis an Grenzen. Nun hatte zum ersten Mal das Gefühl: Hier denken, fühlen und handeln so viele Menschen aus ganz verschiedenen Kontexten wirklich radikal menschenzentriert. Nicht punktuell, sondern konsequent. Nicht oberflächlich, sondern ganz tiefgründig. Mich hat das nicht nur inhaltlich abgeholt, sondern auch in einer ganz persönlichen Phase.

Im letzten Jahr bin ich aus freien Stücken beruflich in eine neue Richtung gegangen. Gegen das, was ökonomisch gerade als sicher gilt. Und gerade weil sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Klima in vielen Bereichen rückwärts bewegt. Denn wir erleben derzeit, dass Prinzipien wie Menschlichkeit, Diversität und Verantwortung zunehmend unter Druck geraten. In diesem Kontext fühlte sich mein Schritt zwar mutig an, aber auch dringend notwendig. Und in Tanger wurde mir noch einmal deutlich, wie richtig das alles ist. In der Tiefe und Leidenschaft der Beiträge, im Austausch mit anderen, im Design des gesamten Festivals habe ich gespürt: Ich bin unterwegs – und ich bin richtig unterwegs.

Impulse mit Wirkung

Bevor ich mich wieder an den Schreibtisch gesetzt habe, um diese Zeilen zu verfassen, war klar: Ich möchte mehr tun, als nur Stimmungen einfangen. Ich möchte hier einige der Beiträge teilen, die mich besonders beeindruckt, überrascht oder inspiriert haben. Beiträge von Menschen, deren Haltung, Arbeit oder Worte mich wirklich bewegt haben. Und die ich dir sehr ans Herz legen kann. Wenn du magst, kannst du über die Links zu ihren Profilen und Projekten gern tiefer eintauchen. Es lohnt sich.

Die Auswahl ist persönlich – und bei aller Länge doch nur ein kleiner Ausschnitt. Denn es gab noch so viele andere Sessions, Momente und Begegnungen, die mindestens ebenso besonders waren.

Bayo Akomolafe – Die Risse sehen

Bayo Akomolafe wurde von Tim Leberecht als „The House Philosopher“ angekündigt. Er ist Philosoph, Autor, Dichter, klinischer Psychologe und gilt als einer der wichtigsten posthumanistischen Denker unserer Zeit und als Visionär für neue Formen des gesellschaftlichen Wandels. Und genau so wirkte er auch auf mich auf der Bühne. Präsenz, Ruhe, Tiefe. Er betonte die Bedeutung unserer Aufmerksamkeit für die Unvollkommenheiten bestehender Systeme. Er sprach von „Cracks“, die wir an vielen Stellen sehen können. Und deren Bedeutung wir erkennen sollten. „Cracks are where the world churns.“ Für Akomolafe sind diese Risse keine Schwäche, sondern Orte der Möglichkeit. Zonen, in denen sich Zukunft neu zusammensetzt, wenn wir aufhören, sie sofort zuschütten zu wollen. Mich hat das sehr angesprochen. Nicht nur intellektuell, sondern auch persönlich. Ich sehe diese Risse seit Jahren. In unseren Gesellschaftsmodellen, in unseren Organisationen, in unseren Prozessen, in mir selbst. Vielleicht war es genau einer dieser inneren Risse, der mich letztlich nach Tanger geführt hat.

In seinem Abschlussimpuls sagte er: „We can’t think outside the box.” Ein starker und wichtiger Gedanke: Denn der Aufruf, „outside the box“ zu denken – wir hören ihn überall - ist ja selbst Teil des Denkrahmens – also der Box –, den er zu überwinden vorgibt. Yes, I like that! Denn: Wer denkt, er/sie denke außerhalb der Box, steckt oft tiefer drin, als er/sie glaubt. 😉

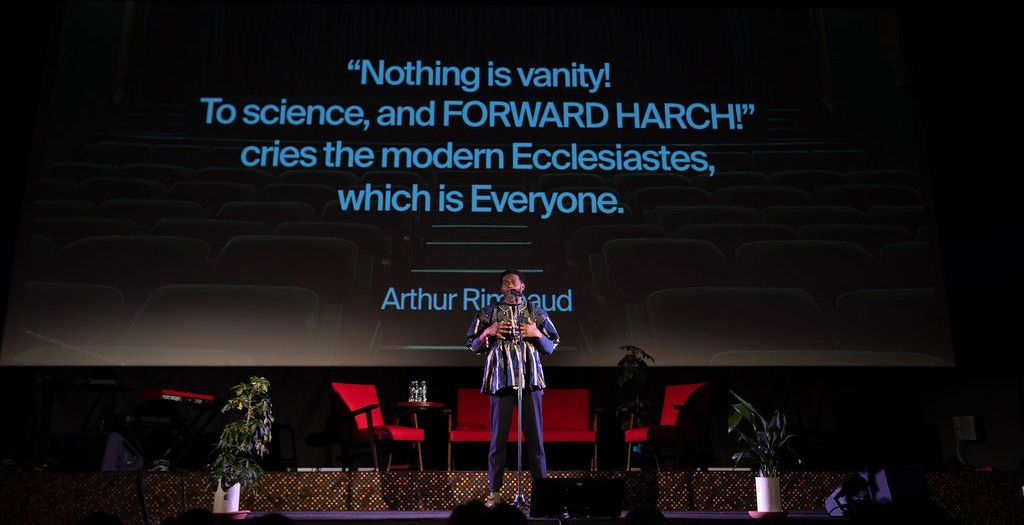

Brandon Vaidyanathan – Spiritualität, Schönheit und das Ende der Tech-Todeslogik

Brandon Vaidyanathan ist Soziologe und leitet das „Institutional Flourishing Lab“ an der Catholic University of America. Er forscht zur Bedeutung von Schönheit, Staunen und Spiritualität im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Arbeiten. Und fragt: Was macht Arbeit eigentlich lebendig? In seinem Vortrag sprach er von einer „Todeslogik“, die sich tief in unsere Systeme eingeschrieben habe. Bestehend aus Dominanz, Fragmentierung, Ausbeutung. Alles, was nicht effizient, rational oder verwertbar sei, werde aussortiert. Diese Logik präge nicht nur wirtschaftliche Systeme, sondern auch die Art, wie wir Forschung, Innovation und Führung denken: funktional, aber viel zu oft seelenlos. Sein Gegenvorschlag ist ebenfalls ein Dreiklang: Ehrfurcht, Offenheit, Wiederverbindung. Etwas, das ich als zutiefst menschlich und ebenso schlüssig empfinde.

Kern von Vaidyanathans Arbeit ist das Aufzeigen, wie sehr wir Menschen von ästhetischen Qualitäten wie Symmetrie, Eleganz und Schönheit geleitet werden. Und wie sehr das unsere Motivation, unser Wohlbefinden und unsere Kreativität beeinflusst. Mit seiner Plattform „Beauty at Work“ macht er genau das sichtbar: dass Schönheit ein Treiber von Sinn sein kann. Auch und gerade im scheinbar nüchternen Kontext. Das Ziel ist nicht mehr nur Effizienz oder Leistung, sondern echtes Aufblühen: „Flourishing“.

Ich habe es als besonders stark und glaubwürdig empfunden, dass Vaidyanathan Spiritualität und Ästhetik nicht als Gegenpole zu Wissenschaft und Wirtschaft dargestellt hat, sondern als essenzielle Elemente eines neuen Verständnisses von Fortschritt. Nicht als eine idealistische Zugabe, sondern als eine strategische Grundlage für die Systeme, die wir wirklich brauchen. Ein für mich stimmiger Gegenentwurf, auf den es sich hinzuarbeiten lohnt.

Laura Peña Zanatta – Rituale gegen Desensibilisierung

Laura Peña Zanatta ist Ritualdesignerin, Forscherin und Kulturberaterin. Und sie hat für mich eine der eindrücklichsten Bühnenpräsentationen des gesamten Festivals abgeliefert. Mit erzählerischer Dichte, körperlicher Präsenz und einem präzisen Blick für das Wesentliche sprach sie über Rituale. Das spannende hierbei: Nicht als Folklore, sondern als Gestaltungselement für Übergänge, Wandel und kollektive Orientierung. „Rituale sind für die Zeit, was ein Zuhause für den Raum ist“, sagte sie. Ein Satz, der hängen bleibt.

Peña Zanatta plädiert für bewusst gestaltete Übergänge. In Organisationen, in Veränderungsprozessen, im Alltag. Denn unsere Welt ist, so ihre These, nicht nur komplex, sie ist überstimuliert. Permanente Reize, digitale Ablenkung, Informationsflut. All das trägt dazu bei, dass wir abstumpfen. Gegenüber uns selbst. Gegenüber anderen. Gegenüber dem, was in unserer Umgebung passiert. Diese kollektive Desensibilisierung sieht sie als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und sie argumentiert: Ohne Empfindsamkeit verlieren wir nicht nur Zugang zu unseren Emotionen. Wir verlieren auch Kreativität, Empathie und letztlich die Fähigkeit zu echter Transformation.

Was mich besonders angesprochen hat, war ihr Verständnis von Ritualen als Refugien. Als bewusst gestaltete Räume, in denen wir wieder lernen können zu spüren. Mit dem Körper, mit dem Herzen, mit dem ganzen System. Ihre Arbeit bringt anthropologisches Wissen, künstlerische Praxis und systemische Organisationsentwicklung zusammen. Und genau diese Verbindung – zwischen Tiefe, Innovation und Menschlichkeit – macht das Anliegen so relevant für die Herausforderungen unserer Zeit.

Anna Gerber – Technologie mit Seele

Anna Gerber ist Autorin, Kreativberaterin und Gründerin der Plattform Hurry Up, We’re Dreaming. Ihr Anliegen: Technologie nicht nur als funktionales Werkzeug zu denken, sondern als kulturelles Medium. Geprägt von Intuition, Mitgefühl und Sinn. Sie verbindet technologische Innovation mit spiritueller Tiefe, künstlerischer Perspektive und kulturellem Wissen. Und sie stellt damit Fragen, die man im Tech-Diskurs nur selten hört: Was passiert, wenn wir uns beim Design von Systemen nicht nur von Daten, sondern auch von alter Weisheit inspirieren lassen? Was, wenn Mystik, Kosmologie oder indigene Praktiken nicht im Widerspruch zu Innovation stehen, sondern ihr Fundament bilden?

Hurry Up, We’re Dreaming ist eine Plattform, die genau solchen Gedanken Raum gibt: als Magazin, als Workshopformat, und als Gesprächsort. Hier begegnen sich Entwickler*innen, Künstler*innen, Philosoph*innen und Praktiker*innen, um Technologie durch eine neue Linse zu betrachten: radikal menschlich, mitfühlend, offen für das Unbekannte.

Für mich war dieser Beitrag kein spiritueller Ausflug, sondern eine erfrischend andere Sichtweise auf ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt. Ich plädiere seit Jahren für „human-centered“, mehr noch: für „life-centered“ Tech. Der Gedanke, auch alte Weisheit und spirituelles Wissen als Quelle für Gestaltung zu begreifen, passt da sehr gut hinein. Ich glaube an die Kraft unerwarteter Verbindungen. Und ehrlich gesagt: So unerwartet sind sie gar nicht. Wer die Vergangenheit nicht würdigt, kann keine gute Zukunft gestalten. Anna Gerbers Ansatz ist für mich deshalb nicht exotisch, sondern schlicht: legit!

Sénamé Koffi Agbodjinou – Technologie für alle

Sénamé Koffi Agbodjinou ist Architekt, Anthropologe und Tech-Aktivist. Er verbindet indigene Bauweisen mit moderner Technologie. Und zwar nicht aus nostalgischer Romantik, sondern aus Überzeugung, dass Innovation dann am wirksamsten ist, wenn sie in lokalen Realitäten wurzelt. Mit Projekten wie WoeLab und L’Africaine d’Architecture schafft er Räume, in denen neue Technologien gemeinschaftlich erprobt, angepasst und zugänglich gemacht werden. Keine Labs für die Elite, sondern Orte für Teilhabe. Für Technologie, die von innen wächst.

Sein Ansatz lässt sich als „neo-vernakuläre“ Architektur beschreiben. High-Tech trifft auf lokale Materialien. Kreislaufwirtschaft statt Betonmonotonie. Open Source statt Lizenzgebühren. Und das Prinzip der Beziehung. Denn, so sein Satz, der mir besonders hängen geblieben ist: „We must not lose our humanity in our work with technology.“ Mich hat dieser Beitrag daran erinnert, dass Technologiekritik nicht reicht. Es braucht Gestaltungswillen. Und Werkzeuge, die nicht aus einer abgehobenen Cloud herab gedacht sind, sondern aus der Lebenswirklichkeit von uns Menschen. Koffi Agbodjinou steht für eine Haltung, die mir aus dem Herzen spricht: Technologie als soziale Architektur!

Claire Isabel Webb – Rückwärts aus Utopien denken

Claire Isabel Webb ist Wissenschaftshistorikerin und Anthropologin. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich unser Verständnis von Leben, Intelligenz und Menschsein verändert. Und zwar im Zeitalter von KI, synthetischem Leben, Weltraumforschung. Am Berggruen Institute leitet sie das Programm Future Humans, das sich genau diesen Grenzräumen zwischen Wissenschaft, Philosophie und Fiktion widmet.

Auf der Bühne stellte sie das Projekt Proxima Kosmos vor: eine interaktive Plattform, auf der alternative Exoplaneten entworfen werden. Wissenschaftlich plausibel, aber radikal spekulativ. Jeder Planet wird von interdisziplinären Teams gestaltet: Designer*innen, Astrobiolog*innen, Science-Fiction-Autor*innen. Ich habe mich erst gefragt: Warum machen die das? Wir können doch sowieso keine neuen Planeten gestalten. Aber es geht dabei nicht darum, der Erde zu entfliehen. Sondern über das Imaginieren fremder Welten den Blick auf die eigene zu schärfen. Und das ist richtig smart! Ich habe gestaunt. Nicht im Sinne von kindlichem Staunen, sondern im besten Sinn: Innehalten, Denken, Fühlen. Weil das Vorgehen so unkonventionell ist, und zugleich hochpräzise in seiner Wirkung. Denn wenn wir ganze Planeten imaginieren können, auf Basis von Prinzipien, Ethik und Ökologie, warum fällt es uns dann so schwer, unsere bestehenden Systeme hier auf der Erde neu zu denken?

Ich musste bei diesem Beitrag mit seiner Bildgewalt der imaginierte Exoplaneten unweigerlich an die Person denken, die ich als absolutes Role Model ansehe, wenn ich an die ganz großen Persönlichkeiten der Geschichte denke. An Carl Sagan. Und seine berührenden Worte zum „Pale Blue Dot“. Und an die Idee, dass wir vielleicht erst dann wirklich Verantwortung übernehmen, wenn wir begreifen, wie klein – und wie großartig – unser gemeinsames Zuhause ist. Das einzige, was wir je hatten.

Sophie Scott-Brown - Neuordnung mit Hilfe von Anarchie

Sophie Scott-Brown ist Historikerin und Anarchismusforscherin. Auf der Bühne sprach sie über Anarchie. Nicht als Chaos oder Widerstand, sondern als Denkform. Ihr Vortrag war anspruchsvoll, stellenweise sprunghaft. Das machte ihn noch interessanter. Kein lineares Argument, sondern ein Denken in Schleifen. Und gerade das passte wohl zum Thema. Denn Scott-Brown geht es nicht darum, Anarchie als Gegenmodell zu propagieren. Sondern sie als Linse zu nutzen: um sichtbar zu machen, wo Macht wirkt, wie sie sich verteilt. Und wie man ihr begegnen und sie verändern kann.

Ich brauchte einen Moment, um mich darauf einzulassen. Aber dann war mir klar: Diese Denkweise ist alles andere als veraltet oder schräg. Sie ist unbequem, aber deshalb auch besonders hilfreich.

Fatimazohra Serri – Mut, der sichtbar wird

Fatimazohra Serri ist eine junge marokkanische Fotokünstlerin. Und eine kraftvolle Stimme gegen patriarchale Strukturen in ihrer Gesellschaft. Ihre Bilder sprechen von Wut, Würde und Verletzlichkeit. Sie zeigen Frauenkörper jenseits normierter Vorstellungen, thematisieren Menstruation, Sexualität, Gewalt. Mit einer Bildsprache, die ebenso ästhetisch wie kompromisslos ist. Auf der Bühne hat sie genau das getan: ihre Arbeit gezeigt. Und sich selbst.

Sie hat mit ihrem Beitrag einen ganz wichtigen Akzent des Festivals gesetzt. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das grundlegendste Problem unserer Welt in den patriarchalen Strukturen liegt, die sich durch Kulturen, Religionen und Organisationen ziehen. Umso mehr bewundere ich Menschen wie Serri, die nicht theoretisch, sondern künstlerisch, körperlich und visuell Widerstand leisten. Ihre Arbeit ist ein feministischer Akt, aber auch ein Akt der Hoffnung. Denn sie zeigt: Veränderung beginnt mit Sichtbarkeit. Und Mut ist ansteckend.

Kishan Chandnani - Über Fremde und Neugier

Ein Satz von Kishan Chandnani ist mir besonders im Ohr geblieben: „Host the stranger, not the guest. And host your curiosity.“ Chandnani ist Hospitality-Experte und bei Accor als Global Brand Leader für Premium Brands verantwortlich. Und er denkt Gastfreundschaft nicht nur als Servicekonzept, sondern als kulturelle Haltung. Eine mit Offenheit gegenüber dem Unerwarteten, dem Anderen, dem Nicht-Berechenbaren. Für ihn sind Orte, ob physisch oder digital, nicht einfach Umgebungen. Sie sind Möglichkeitsräume für Begegnung, Vertrauen und Wandel. Als ich ihm zuhörte, hatte ich das Gefühl: Genau das beschreibt auch die Kultur des House of Beautiful Business, wie ich sie empfunden habe.

Anou Cooperative - Wertschöpfung ohne Mittelmänner

Der Beitrag der Anou Cooperative war für mich einer der eindrücklichsten. Anou ist die größte handwerkliche Genossenschaft Marokkos, vollständig im Besitz der Handwerker*innen selbst. Entscheidungen, Erlöse, Verantwortung: alles bleibt in der Community. Was mich besonders berührt hat war, dass das Projekt nicht als Hilfe von außen präsentiert wurde, sondern als selbstbestimmte Alternative zum globalen Verwertungssystem. Kein Mitleids-Narrativ, kein Impact-Marketing. Sondern: Klarheit, Stolz und Tatendrang.

Ein Satz hat alles geprägt: „No more middlemen.“ Das ist mehr als ein Geschäftsmodell. Es ist ein Prinzip. Denn was Anou zeigt, ist: Es braucht keine „wohlmeinende“ Vermittlung, wenn direkte Verbindung möglich ist. Auf der Bühne standen nicht nur Repräsentant*innen, sondern Handwerkerinnen selbst. Die dort hautnah den Prozess ihrer Arbeit zeigten. Und damit auch: ihre Würde. Mich hat das sowohl beeindruckt als auch nachdenklich gemacht. Weil es ein Beispiel dafür ist, wie sich Ungerechtigkeit in globalen Wertschöpfungsketten nicht nur kritisieren, sondern ganz konkret anders organisieren lässt. Davon wünsche ich unserer Welt noch so viel mehr.

Workshops und was sie in mir bewegt haben

Am Nachmittag des dritten Tages lud das Festival zu „Excursions across town“ ein. Ein Format, bei dem man aus einer Vielzahl von Workshops und Experiences wählen konnte. Hands-on, interaktiv, verteilt über ganz Tanger. Ich habe mich für zwei Sessions entschieden, die auf ganz unterschiedliche Weise etwas in Bewegung gebracht haben.

5% more courage – Leading Business with the Heart

Ein Workshop, den ich richtig klasse fand, war „5% more Courage – Leading Business with the Heart“, angeleitet von der League of Intrapreneurs. Die Gruppe, die diesen Workshop gestaltet hat, war nicht nur professionell, sondern vor allem: menschlich und authentisch. Und auch die Teilnehmenden waren bemerkenswert: ein Raum voller kluger, ehrlicher, mutiger Menschen.

Gleich zu Beginn kam eine Definition auf den Tisch, die bei mir etwas ganz besonderes ausgelöst hat: Was bedeutet eigentlich Intrapreneurship? Ich hatte den Begriff lange im ganz klassisch gedachten unternehmerischen Kontext verstanden. Als Innovationstreibende innerhalb großer Konzerne, die mit Gründer-Mentalität neue Geschäftsfelder aufbauen. Doch hier wurde noch eine ganz andere Bedeutung aufgemacht: Intrapreneurs als rebellische Möglichmacher*innen, die nicht nur Produkte entwickeln, sondern Kultur verändern. Die unbequem fragen. Räume schaffen, wo andere Grenzen sehen. Menschen und Ideen zusammenbringen. Und aus innerem Antrieb handeln. Und nicht, weil es im KPI-Plan steht. Das war ein Aha-Moment für mich. Weil ich mich plötzlich wiedererkannte. Denn genau so habe ich in den letzten Jahren gearbeitet, ohne ein Wort dafür zu haben. Als jemand, die versucht, Wandel von innen möglich zu machen. Und Verantwortung zu übernehmen, gerade da, wo es unbequem wird. Intrapreneurship ist in dieser Form gar nicht unbedingt eine Jobbeschreibung, sondern eine Haltung. Das passt zum House of Beautiful Business. Und das passt zu mir.

On Living and Dying Systems

Der zweite Workshop, den ich besucht habe, wurde von Simon Berkler und Claudia Brückner von The Dive geleitet. Zwei Menschen, die in der Facilitation-Szene nicht ohne Grund einen besonderen Ruf haben. Es ging um lebendige und sterbende Systeme. Um Transformation. Und um die Frage, wie wir erkennen, wann etwas noch Wandel braucht, und wann es Abschied braucht.

Teil der Session war eine geführte, meditative Reise durch die eigene Vergangenheit und mögliche Zukunft. Kein esoterisches Selbsthilfe-Format, sondern eine präzise konzipierte Übung, die viel Raum ließ. Zum Denken, Spüren, und Erinnern. Für mich war das ein stiller, aber sehr wirksamer Moment. Weil er mir noch einmal gezeigt hat, wie tief persönliche Reflexion und systemisches Denken miteinander verbunden sind. Und wie wichtig es ist, bei sich selbst zu beginnen, wenn man Wandel gestalten will.

Das Special Dinner – mehr als ein Abendessen

Einer der intensivsten Momente des gesamten Festivals war für mich das Special Dinner im privaten Haus von Karima Kadaoui. Genauer gesagt: in ihrem Garten, der genauso offenherzig wirkte wie sie selbst. Sie ist Sozialunternehmerin, Bildungspionierin, engagiert im Club of Rome. Und vor allem: eine zutiefst menschliche Gastgeberin. Ihr Haus in Tanger ist ein geschichtsträchtiger Ort, an dem über Jahre immer wieder Menschen in schwierigen Lebensphasen Zuflucht und Orientierung gefunden haben.

Die Gespräche am Tisch reichten von der politischen Tragik des Gaza-Krieges bis zu ganz konkreten Bildungserfolgen von Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen. Jungen und Mädchen, die sich aus Gewalt und Hoffnungslosigkeit heraus auf den Weg gemacht haben, und dabei sich selbst und ihre Community neu erfunden haben. Ich hatte an diesem Abend Tränen in den Augen. Wegen der Geschichten. Und wegen der Bedeutung und Kraft, die sie transportiert haben. Und auch, weil es eines dieser seltenen Erlebnisse war, bei dem alles stimmte: der Raum, die Menschen, die Haltung.

Und ich lernte auch mehr über eine scheinbar kleine soziale Geste: In arabischen Kulturkreisen wendet man einander nicht den Rücken zu. Und wenn es doch passiert, entschuldigt man sich. Das führt ganz automatisch dazu, dass Menschen in Kreisen zusammenkommen. Eine schlichte Praxis, und doch ein starkes Symbol. Für Zuwendung, Verbundenheit, für die Entscheidung, präsent zu bleiben. Ich habe diesen Moment nicht nur als höfliches Ritual erlebt, sondern als gelebte Haltung, die das Festival für mich in seiner ganzen Tiefe widerspiegelte.

Deshalb war rückblickend dieses Dinner für mich fast eine Essenz des Festivals. Auf eine Weise verbindend, die sich nicht sofort erklären lässt. Vielleicht liegt genau darin die Kraft solcher Erfahrungen: dass ihre Wirkung sich erst nach und nach entfaltet. In Gedanken, in Gesprächen, in einem stillen Gefühl von „genau dafür bin ich hier gewesen”.

Was all das miteinander verbindet

Was das gesamte PolyOpportunity Festival für mich so besonders gemacht hat, war nicht eine einzelne Begegnung, eine bestimmte Session oder ein herausragender Moment. Es war die konsequente Durchdringung von allem mit einem Gedanken: Menschlichkeit ist keine Ergänzung, sondern sie ist die DNA. Sie war nicht der schöne Kontrapunkt zur Business-Agenda. Sie war die Agenda. Und das nicht plakativ oder behauptet, sondern spürbar. In Formaten, im Design, und in der Haltung der Menschen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Event diesen Gedanken so konsequent getragen hat.

In den allermeisten Gesprächen ging es nicht darum, wer was macht. Sondern darum, was uns antreibt. Was uns bewegt. Und das ist genau mein Ding. Wenn wir Wirtschaft neu denken wollen, dann müssen wir auch die Art hinter uns lassen, wie wir uns darin inszenieren. Weniger „Wo arbeitest du?“. Mehr „Warum tust du, was du tust - was treibt dich an?“. Mehr Verbindung, weniger Status. More beautiful business.

Für mich persönlich war das Festival deshalb mehr als ein inspirierendes Event. Es war Bestätigung und Ermutigung. Und in gewisser Weise Rückversicherung: Die berufliche Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe – raus aus vertrauten Strukturen, rein in eine neue Zukunft – fühlt sich jetzt noch richtiger an.

Ein besonderer Dank gilt den treibenden Köpfen hinter dem House of Beautiful Business: Tim Leberecht und Till Grusche. Für ihre Vision, ihre Klarheit und ihren Mut, einen solchen Ort zu schaffen. Und dem gesamten Team des House of Beautiful Business, und allen, die diese drei Tage möglich gemacht haben. Ihr habt nicht nur ein Festival kuratiert. Ihr habt einen Raum geöffnet, in dem sich neue Zukunftsoptionen zeigen konnten und so wertvolle menschliche Verbindungen entstehen konnten. Danke fürs Halten. Und fürs Weitermachen! Ich werde diese Verbindung halten. Ich werde #DRANBLEIBEN, und weiter daran mitwirken, dass aus Zwischenräumen Möglichkeitsräume werden.

Machst du mit?

Und das war es für heute. Bitte leite oder empfiehl den Newsletter doch gerne weiter ➡️ ✉️ - das würde mir sehr helfen. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!